Votre ado procrastine : et si le problème n’était pas la flemme ?

« Mon ado repousse tout. Les devoirs, les révisions, les projets. Il passe des heures sur son téléphone… »

Si cette situation vous évoque quelque chose, c’est que vous n’êtes pas seuls… En tant qu’adulte, que parents dans de pareilles situations, nous pouvons nous dire que notre ado manque de volonté, de motivation, voire de respect.

Et si autre chose pouvait être en jeu ?

Repousser peut être juste une stratégie

Or, s’ils ne travaillent pas, il peut y avoir une excuse en cas d’échec. Non, ces ados ne sont pas paresseux, ils peuvent avoir

Procrastiner, pour aussi résister

Chez certains adolescents, procrastiner est une manière de dire non.

Non à un travail et des conditions imposés. à un cadre trop rigide. à une pression permanente. Ainsi, ils ne savent pas toujours l’exprimer alors ils repoussent.

Ce n’est pas un manque de volonté, c’est plus une façon de gérer différemment … repousser pour reprendre le pouvoir.

Et si c’était la peur de réussir ?

Certains jeunes peuvent se saboter afin d’éviter :

- des attentes considérés comme trop élevées,

- des responsabilités qu’ils n’ont pas choisies,

- des projections parentales trop lourdes.

Réussir peut ainsi leur donner l’impression de perdre leur liberté. Alors ils freinent.

Un perfectionnisme qui est invisible

Il existe aussi des adolescents qui veulent trop bien faire. Ils attendent de tout bien comprendre, de maîtriser le sujet. Ils veulent tout prévoir, tout anticiper.

Résultat ? Ils n’osent pas commencer, ne savent pas par où. Ils rendent leur travail en retard… voire pas du tout car il ne sera pas assez bon, pas assez fini. Paradoxalement, ce sont aussi les plus exigeants avec eux-mêmes.

Le stress à la dernière minute

Pour d’autres adolescents, ils fonctionnent en s’y mettant au dernier moment … et cela peut être très agaçant.

Oui car c’est précisément ce stress qui permet de se concentrer, de se mobiliser pour atteindre le but fixé.

Parfois, tout est trop lourd …

Enfin, il y a les ados submergés par leurs émotions, les tâches à faire…

Trop d’émotions. trop de choses à gérer, trop de choix…

Ces adolescents ne fuient pas le travail, ils fuient l’angoisse de mal faire, de mal choisir et se mettent aussi la pression.

Ne rien faire est donc aussi une solution …

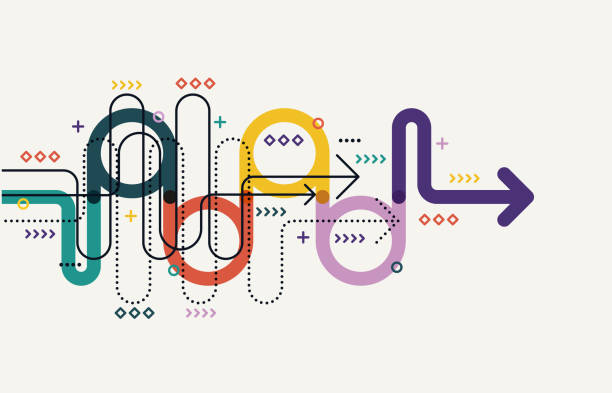

Et maintenant, on fait quoi ?

Avant de punir, de comparer ou de dramatiser, une question peut tout changer :

Qu’est-ce que ce comportement essaie de me dire ?

Changer de regard, ce n’est pas tout excuser.

C’est comprendre pour mieux accompagner. Et très souvent, quand l’ado se sent compris…

le mouvement revient, la situation peut un peu se débloquer…

Un ado qui procrastine n’a pas besoin d’un énième rappel à l’ordre. Il a surtout besoin qu’on cherche à le comprendre, à comprendre ce qui se joue derrière son comportement… qu’il peut très bien ne pas arriver à bien identifier.

Changer de posture — passer du contrôle à l’écoute — peut transformer la relation avec son enfant … et débloquer bien plus de choses qu’on ne l’imagine.

Formée en psychopédagogie, Je propose un accompagnement pour aider les adolescents à retrouver confiance, clarté et motivation — sans pression inutile ni jugement et surtout à mieux comprendre… grâce aussi à la sophrologie

Contactez-moi pour en parler. Parfois, un regard extérieur suffit pour relancer une dynamique.

crédits photos = www.istockphotos.com